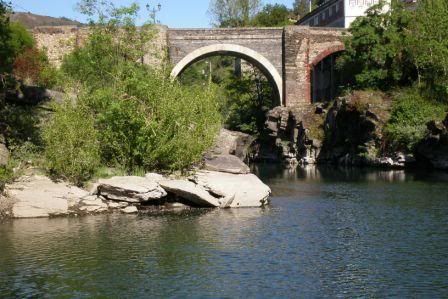

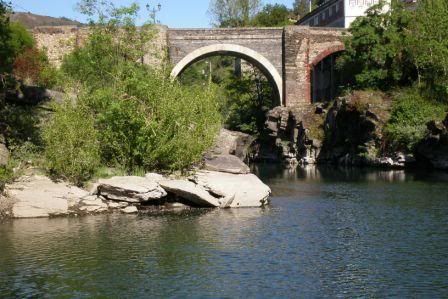

Orense, ya a tiro de piedra, lo espera venerable y vetusta como el puente de piedra por donde se adentra en la ciudad, que salva el río gallego por excelencia.

A la ciudad de las Burgas (“En Ourense, bon vino e auga quente”) llega, como tenía previsto, el día 3 de Mayo, con un sol radiante que realza la alegría de la fiesta. Y mezclado con el paisanaje, el viajero se dispone “para celebrar el esplendor de la vegetación en primavera”, como antaño celebraron los antiguos habitantes de estas tierras:

Porque sabe por boca de su entendido amigo mientras cataba una taza de ribeiro que «los celtas dividían el año en dos periodos de seis meses, dos estaciones relacionadas con sus creencias sobre los dos mundos: uno de luz y otro de sombra. La estación luminosa comenzaba en mayo y se cerraba en noviembre, dando paso a la parte oscura del ciclo anual con fiestas que perviven en las actuales de Halloween o en la cristianizada de Todos los Santos. Por otra parte, los romanos de clima más cálido alargaban la estación luminosa y creativa (vera) en la que distinguían dos fases: Prima vera y veranum tempus, de la misma raíz (ver-) indoeuropea relacionada con la regeneración y el crecimiento como verdor y vergel.

En la antigüedad clásica el 3 de mayo ponía fin a las floralias, festivales iniciados ya en abril en honor de Flora soberana de las flores de eterna juventud; el propio mes debe su nombre a Maya a quien estaba dedicado. En honor de estas diosas protectoras de la floración y la fertilidad se celebraban lujuriosas fiestas y solemnes procesiones con fama de licenciosas.

Por eso los mayos y las mayas, sean humanos o inanimados, se cubren simbólicamente con toda clase de vegetación y tienen al árbol, a las flores y a la poesía como protagonistas. Dando lugar a versos improvisados para la ocasión:

Aquí ven o maio

cargado de flores,

Aquí ven o maio

sementando amores.

Aberto de brazos

parece o cruceiro

que baila a muñeira

o son do pandeiro.

Unha flor moi linda

díxome ó oído

xa veñen os maios

co seu colorido

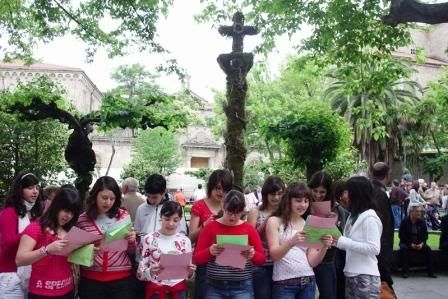

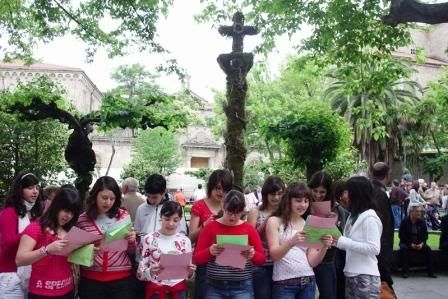

Y otras como las que oye entonar a unas jovencitas en torno a un mayo (este reproduce un cruceiro) de los muchos expuestos en una céntrica plaza orensana, animada por la música de una banda de gaitas.

Sea neolítico, celta o romano el origen de las fiestas, todas las civilizaciones, con la llegada del buen tiempo, tuvieron al árbol y a las pantas en general como objeto de sus cultos desde los albores de la humanidad. Celebraciones que, ahogadas por el progreso y el ajetreo de la ciudad, son ya un pálido reflejo, el eco mortecino de otras épocas en la que el hombre sentía el latido de la naturaleza y vivía en armoniosa sintonía con ella.

Con la cristianización el árbol, símbolo de la naturaleza, será suplantado por la cruz, símbolo del cristianismo en la que murió para resucitar (tambien en primavera) el propio Jesucristo para redimirnos de las tinieblas del pecado. El árbol de mayo transformado en árbol de la cruz o cruz árborea (ramificada y florecida), tras un proceso de sincretismo que enlazan las sureñas y coloristas fiestas de la cruz con los primitivos rituales consagrados a celebrar la llegada de la estación luminosa y con ella la regeneración de la vida.

El viaje ha llegado a su fin y el viajero emprende el regreso volviendo sobre sus pasos hasta los montes de Somiedo sin abandonar el curso del río que tantas sensaciones y vivencias le ha proporcionado en este breve pero provechoso periplo, mientras suspira con su querida Rosalía:

Adiós, ríos; adiós, fontes;

adiós, regatos pequenos;

adiós, vista dos meus ollos:

non sei cándo nos veremos.

Pero con las fuerzas agotadas, baja la guardia y no puede evitar el ataque por sorpresa de la añoranza ni esquivar el zarpazo de la melancolía al recordar que estamos a 3 de mayo: Día de la Invención de la Santa Cruz. Y evocar que, a esta misma hora, por las tortuosas y empinadas calles de algún remoto y altivo pueblo extremeño de más temprana, radiante y dilatada primavera (que por estas umbrosas latitudes de fugaces candilazos), discurre cerrando el cortejo de otras muchas, una Cruz dorada, deslumbrante de rayos y espejuelos, ataviada de flores y conmovedora en su paradisíaca belleza. Una cruz que llena de gozo el aire diáfano y los corazones de los hombres y mujeres que salen a su encuentro con canciones que resuenan en sus oídos como una caricia:

Cruz bendita de mayo,

a veros vengo

con el alma y la vida

que más no tengo.

Tú eres la insignia

la más hermosa,

que el día tres de mayo

te cubres de rosas.

Oh árbol fecundo,

árbol más dichoso,

por haber tenido

cuerpo tan hermoso.

Sacrosanta insignia, árbol de la vida (“Hermano, abraza tu Cruz; que es un madero en flor”) que simboliza y proclama a los cuatro vientos el triunfo de la fe cristiana sobre los viejos, nebulosos y ancestrales mitos paganos como aquella que, resplandeciente, apareció en el cielo de Puente Milvio antes de la decisiva batalla: “Con esta señal vencerás”.

A la ciudad de las Burgas (“En Ourense, bon vino e auga quente”) llega, como tenía previsto, el día 3 de Mayo, con un sol radiante que realza la alegría de la fiesta. Y mezclado con el paisanaje, el viajero se dispone “para celebrar el esplendor de la vegetación en primavera”, como antaño celebraron los antiguos habitantes de estas tierras:

Porque sabe por boca de su entendido amigo mientras cataba una taza de ribeiro que «los celtas dividían el año en dos periodos de seis meses, dos estaciones relacionadas con sus creencias sobre los dos mundos: uno de luz y otro de sombra. La estación luminosa comenzaba en mayo y se cerraba en noviembre, dando paso a la parte oscura del ciclo anual con fiestas que perviven en las actuales de Halloween o en la cristianizada de Todos los Santos. Por otra parte, los romanos de clima más cálido alargaban la estación luminosa y creativa (vera) en la que distinguían dos fases: Prima vera y veranum tempus, de la misma raíz (ver-) indoeuropea relacionada con la regeneración y el crecimiento como verdor y vergel.

En la antigüedad clásica el 3 de mayo ponía fin a las floralias, festivales iniciados ya en abril en honor de Flora soberana de las flores de eterna juventud; el propio mes debe su nombre a Maya a quien estaba dedicado. En honor de estas diosas protectoras de la floración y la fertilidad se celebraban lujuriosas fiestas y solemnes procesiones con fama de licenciosas.

Por eso los mayos y las mayas, sean humanos o inanimados, se cubren simbólicamente con toda clase de vegetación y tienen al árbol, a las flores y a la poesía como protagonistas. Dando lugar a versos improvisados para la ocasión:

Aquí ven o maio

cargado de flores,

Aquí ven o maio

sementando amores.

Aberto de brazos

parece o cruceiro

que baila a muñeira

o son do pandeiro.

Unha flor moi linda

díxome ó oído

xa veñen os maios

co seu colorido

Y otras como las que oye entonar a unas jovencitas en torno a un mayo (este reproduce un cruceiro) de los muchos expuestos en una céntrica plaza orensana, animada por la música de una banda de gaitas.

Sea neolítico, celta o romano el origen de las fiestas, todas las civilizaciones, con la llegada del buen tiempo, tuvieron al árbol y a las pantas en general como objeto de sus cultos desde los albores de la humanidad. Celebraciones que, ahogadas por el progreso y el ajetreo de la ciudad, son ya un pálido reflejo, el eco mortecino de otras épocas en la que el hombre sentía el latido de la naturaleza y vivía en armoniosa sintonía con ella.

Con la cristianización el árbol, símbolo de la naturaleza, será suplantado por la cruz, símbolo del cristianismo en la que murió para resucitar (tambien en primavera) el propio Jesucristo para redimirnos de las tinieblas del pecado. El árbol de mayo transformado en árbol de la cruz o cruz árborea (ramificada y florecida), tras un proceso de sincretismo que enlazan las sureñas y coloristas fiestas de la cruz con los primitivos rituales consagrados a celebrar la llegada de la estación luminosa y con ella la regeneración de la vida.

El viaje ha llegado a su fin y el viajero emprende el regreso volviendo sobre sus pasos hasta los montes de Somiedo sin abandonar el curso del río que tantas sensaciones y vivencias le ha proporcionado en este breve pero provechoso periplo, mientras suspira con su querida Rosalía:

Adiós, ríos; adiós, fontes;

adiós, regatos pequenos;

adiós, vista dos meus ollos:

non sei cándo nos veremos.

Pero con las fuerzas agotadas, baja la guardia y no puede evitar el ataque por sorpresa de la añoranza ni esquivar el zarpazo de la melancolía al recordar que estamos a 3 de mayo: Día de la Invención de la Santa Cruz. Y evocar que, a esta misma hora, por las tortuosas y empinadas calles de algún remoto y altivo pueblo extremeño de más temprana, radiante y dilatada primavera (que por estas umbrosas latitudes de fugaces candilazos), discurre cerrando el cortejo de otras muchas, una Cruz dorada, deslumbrante de rayos y espejuelos, ataviada de flores y conmovedora en su paradisíaca belleza. Una cruz que llena de gozo el aire diáfano y los corazones de los hombres y mujeres que salen a su encuentro con canciones que resuenan en sus oídos como una caricia:

Cruz bendita de mayo,

a veros vengo

con el alma y la vida

que más no tengo.

Tú eres la insignia

la más hermosa,

que el día tres de mayo

te cubres de rosas.

Oh árbol fecundo,

árbol más dichoso,

por haber tenido

cuerpo tan hermoso.

Sacrosanta insignia, árbol de la vida (“Hermano, abraza tu Cruz; que es un madero en flor”) que simboliza y proclama a los cuatro vientos el triunfo de la fe cristiana sobre los viejos, nebulosos y ancestrales mitos paganos como aquella que, resplandeciente, apareció en el cielo de Puente Milvio antes de la decisiva batalla: “Con esta señal vencerás”.

LA VOZ DE FERIA