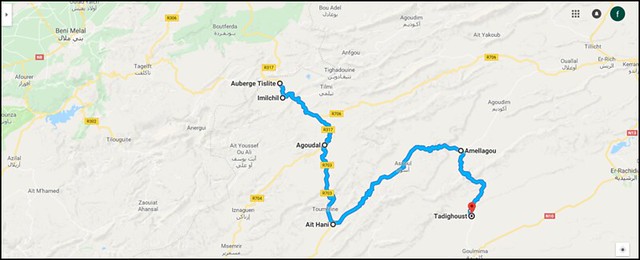

Según GoogleMaps, poco exacto por los motivos que comenté al principio, nos esperaban unos 180 kilómetros y algo más de tres horas y media de coche.

Imilchil.

Cuando nos levantamos por la mañana había dejado de nevar y lucía un tibio sol, aunque la temperatura seguía fría, en torno a cinco grados. El paisaje estaba precioso. Quedaba bastante nieve en las calles y las montañas que enmarcan la población aparecían cubiertas por un espeso manto blanco, dejando escenas de postal. No pudimos resistir la tentación de salir a hacer fotos mientras nos preparaban el desayuno si bien procuramos respetar la intimidad de las personas, muy poco amigas de las cámaras como ya sabíamos.

Imilchil está a más de 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar, cuenta con unos 8.000 habitantes y se ha convertido en un pequeño centro de servicios de la zona. No es un destino de turismo masivo ni mucho menos, pero tiene alojamientos, restaurante, gasolineras y algunas rutas emblemáticas pasan por aquí. El pueblo no es especialmente bonito pues se han levantado muchas construcciones nuevas que han sustituido a las casas tradicionales e incluso su antigua kasbah se ha arruinado completamente. Sin embargo, los parajes de montaña que la rodean son preciosos; y también nos llamó la atención porque fue el primer pueblo del Atlas donde vimos a la gente desenvolverse en su vida cotidiana.

Pese a que en realidad se celebra a unos treinta kilómetros de distancia, Imilchil es también conocido por su Moussen o “Fiesta de las Novias” (declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO), que tiene lugar cada año, a finales del verano. Aunque hay otras explicaciones más románticas, al parecer su origen se remonta a la época del Protectorado Francés, cuando se estableció allí un punto de control y registro de moradores ya que la población de esta zona de siempre ha vivido muy aislada. La afluencia de personas aumentó de año en año, dando lugar a un enorme zoco donde se vendía y se compraba de todo; y también se aprovechaba para presentar a las jóvenes que buscaban marido, concertándose las bodas por las respectivas familias. Esta fiesta continúa casi como antaño y el enorme trasiego de gente, animales y mercancías transforma completamente la fisonomía del enclave de Halt Hammar durante los tres días en que se celebra.

Lagos de Tislit e Isli.

La noche anterior habíamos pasado junto al lago de Tislit, que se encuentra a poco más de un par de kilómetros de Imilchil, pero nos pasó completamente inadvertido por la oscuridad y la nieve. Después de desayunar, retrocedimos hasta allí, esperando ver el lago especialmente bello por el manto de blanco. Y, ciertamente, nos encontramos un panorama precioso, que en algunas zonas recordaba a un paisaje navideño.

Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo dos jóvenes se enamoraron y quisieron casarse, pero sus familias tenían otros planes y se lo impidieron. Así que ambos jóvenes se reunieron para despedirse y lloraron tanto que sus lágrimas formaron dos lagos, de nombres Tislit (novio) e Isli (novia), que se hallan muy cerca el uno del otro, pero cuyas aguas nunca llegan a juntarse, refrendando su triste historia.

Al final, fue una suerte que nevara pues nos encontramos con estampas preciosas.

De camino hacia Agoudal.

Volvimos a pasar por Imilchil y continuamos hacia Agoudal por una carretera paralela al río que riega las huertas a casi dos mil metros de altitud, encontrándonos a veces la calzada con mucho barro y enormes charcos. El agua de los arroyos corría a toda velocidad e incluso vimos algunas cascaditas resbalar entre las rocas. No nos esperábamos una estampa marroquí así. Los paisajes eran encantadores y los pueblos parecían de postal. También contemplamos curiosos plegamientos en las enormes paredes de roca.

Como el día anterior, el trayecto resultó bonito y entretenido. Mi máquina de fotos no paraba, qué raro  . Poco a poco, según descendíamos de altitud, la nieve fue haciéndose menos patente hasta desaparecer por completo.

. Poco a poco, según descendíamos de altitud, la nieve fue haciéndose menos patente hasta desaparecer por completo.

Cueva de Akhiam.

Pasamos por Agoudal, donde los niños volvieron a recibirnos, pidiendo de todo.

Más adelante, en medio de la nada, nos fijamos en otra de las constantes de Marruecos: en cualquier parte y en cualquier situación, no importa lo aislado, inaccesible o inhóspito del lugar, siempre aparecerá alguien caminando, en carro o en burro por la cuneta, que van o vienen. ¿Adónde irán?

En un punto de la carretera, tomamos una pista que nos llevaría hasta la Cueva de Akhiam. Dejamos los coches muy cerca de un arroyo que corría muy alegre y seguimos a pie por un sendero que se abre entre grandes paredes de roca rojiza, de formas espectaculares, que nos recordaban algunas imágenes de películas en las que aparece el Cañón del Colorado.

Caminamos durante una media hora por un sendero sencillo, aunque que picaba ligeramente hacia arriba, hasta alcanzar una pared vertical, por la que se precipitaba una pequeña pero preciosa cascada.

Subimos por unos altos escalones tallados en la roca hasta la entrada de la caverna, que al estar en alto ofrece unas vistas impresionantes.

Además, hay una especie de arco que precede a la boca de la cueva: es enorme y realmente espectacular.

La cueva está completamente a oscuras y hay que llevar linternas. En algún tramo se han colocado escalas metálicas que sirven de ayuda para el acceso. Dentro hay un río, cuyo cauce normalmente está lo suficientemente bajo para permitir el paso a unas salas con bellas estalactitas y estalagmitas. En esta ocasión, las lluvias de los días anteriores habían hecho crecer el río, impidiéndonos continuar sin correr riesgos innecesarios. Así que dimos la vuelta, contentándonos con lo que habíamos visto ya, que era mucho y francamente bonito.

Volvimos a Agoudal para almorzar en un pintoresco albergue de nueva construcción en forma de kasbah. No recuerdo el menú, pero debió ser algo parecido a ensalada, tajin y ensalada de fruta. Y café.

Hacia Amellagou por Ait Hani.

Desde Agoudal teníamos más de 100 kilómetros hasta las Amellagou, lugar de paso y referencia de las gargantas a las que nos encaminábamos. El entorno se volvió árido y descarnado, exhibiendo una amplia gama de colores rojizos y ocres, matizados a veces con unos extraños tonos verdes que parecían evocar a un planeta diferente.

La carretera ascendió muchísimo y nos detuvimos a contemplar el panorama en la cima de un puerto altísimo. El cielo estaba oscuro y hacía mucho viento, incluso daba la sensación de que iba a bajar la niebla. No sé cómo definir la sensación que tuve contemplando aquel paisaje plagado de ondas pedregosas, que parecían multiplicarse a sí interminablemente. Horadando el fondo, serpenteaba el cauce gris de un río que sólo llevaba agua a tramos.

Descendimos mucho hasta alcanzar el nivel de un cauce seco. En el paisaje seguía desarbolado, aunque aparecían algunas manchas verdes donde el río corría, permitiendo algún tipo de cultivo. Apenas atravesamos un par de pueblos en estos lugares inhóspitos, donde el frío debe ser terrible en invierno. Sin embargo, sí que vimos gente viviendo en cuevas e incluso en improvisadas jaimas en las montañas. Pensamos en lo dura que debe ser la existencia de esas personas cuando acecha el intenso frío del invierno. Hay gente muy pobre en esta zona de Marruecos.

Amellagou y Gargantas del Gheris: Imider y Amsad.

Poco a poco, el paisaje fue cambiando y el oasis empezaba a adivinarse. El río Gheris ganaba cauce, la mancha verde se acrecentaba a la vista y la evidencia de árboles y cultivos se multiplicaba. Y comenzamos a cruzar las primeras gargantas, las de Imider.

Algunas aldeas de barro se asentaban sobre las rocas, mimetizándose con su fondo estriado, marrón y verde. Volvimos a tener la sensación de que esos pueblos no constituyen sino espejismos. De lejos, embebidos en el entorno, parecen mágicos, con picudas torres de cuento de hadas. Sin embargo, al emplear el zoom de las cámaras o al atravesar su centro por la carretera, descubrimos la realidad de unas casas casi en ruinas, con las paredes derruidas y las puertas rotas. En cualquier caso, están habitadas y se prestan muy bien a las fotos.

Merece la pena ver este sorprendente cañón, donde apenas nos cruzamos coches y mucho menos con turistas pues apenas las conoce nadie. Circulamos por la carretera encajonada entre las paredes de formas caprichosas, disfrutando de unas imágenes que se iban sucediendo como en un documental. Incluso nos topamos con algo que nos recordó a un antiguo volcán. Y quizás lo fue hace miles de años.

Unos kilómetros después, el tono de las laderas cambió a una mezcla entre ocre y marrón. No había pueblos, no había nada salvo la carretera sorteando el río y pegándose a las rocas. Vimos tramos secos y otros donde el agua corría con insólitas ganas. Y en semejante escenario aparecieron unos burros en la cuneta, a la sombra, rebaños de cabras y alguna que otra figura humana. Otra vez la sensación y la realidad de que en Marruecos, en cualquier parte, siempre aparece alguien.

Oasis de Tadighoust.

Dejamos las gargantas atrás para sumergirnos en los albores de la meseta predesértica, que empezó a manifestarse mediante una franja intensamente verde, paralela al río, junto a la que dos o tres pequeños pueblos ponían su contrapunto de barro con kasbahs rotas. Después, durante algunos kilómetros, el paisaje se tornó un tanto anodino, hasta que alcanzamos la población de Tadighoust, en cuyo pequeño oasis íbamos a alojarnos esa noche.

Quien más y quien menos nos imaginamos un oasis como un lugar en medio del desierto donde hay agua en mayor o menor medida y unas cuantas palmeras, así que nos llevamos una sorpresa al descubrir la intensa vida que existe dentro, con aldeas, casas, cultivos, árboles frutales, etc.

Los dos vehículos circulaban lentamente por estrechos caminos entre las casas en los que apenas cabían buscando la propiedad de una señora francesa, que hace las veces de hotelito. Es un lugar muy bonito y el interior está decorado con decenas de figuras y objetos del África negra que ella y su marido, ya fallecido, adquirieron a lo largo de toda una vida. Teníamos la sensación de estar alojados en un museo de arte africano. Varios perros y gatos se movían por la casa y por la finca como parte de la familia y, en el exterior, además de un hermoso jardín, había una piscina que no utilizamos porque el tiempo no era lo bastante caluroso para que apeteciera bañarse.

Como todavía era temprano, salimos a pasear por el oasis y descubrimos a la gente que lo habita en sus tareas cotidianas. Vimos casas que podrían haber sido el escenario de alguna película de los tiempos del Egipto de los faraones, unas derruidas y otras en buen estado, muchas de ellas habitadas. Nos cruzamos con campesinos en sus burros, mujeres recolectando en los cultivos y niños pequeños correteando alrededor de sus madres. Todas las personas con las que nos cruzamos sin excepción (y fueron unas cuantas) nos saludaron muy amablemente bien en francés (bonjour) o en árabe (selaam). Paseamos durante casi dos horas entre palmeras, árboles frutales, olivos enormes porque no los podan y cultivos diversos, nos topamos con un morabito, una antigua kasbah, lavaderos… Fue una caminata muy agradable, al igual que lo era la temperatura: el frío había quedado atrás.

Por la noche, la señora francesa nos preparó una cena muy rica, a la que añadimos una botella de vino tinto marroquí, de Meknes, del que los cinco dimos buena cuenta pues no es nada fácil conseguir en esta zona de Marruecos bebidas alcohólicas para acompañar las comidas. La habitación era grande y cómoda, con recuerdos africanos e inquietantes máscaras hasta en el cuarto de baño, pese a lo cual dormimos bastante bien.